China: la revolución es un sueño eterno

- Macarena Romero

- 9 nov 2025

- 8 Min. de lectura

Desde Shanghái hasta los pueblos de piedra de Xijiang, un recorrido por la vida cotidiana en China: las comidas compartidas, las cámaras en cada esquina y la herencia de Mao en un país hiperconectado

De repente el presente se convirtió en el futuro. Para llegar a Shanghái, antípoda exacta de Buenos Aires, hay que atravesar once husos horarios. El reloj mundial dice +11, entonces el día es, literalmente, mañana.

Voy con un manual de instrucciones, una mamushka de carpetas en Google Drive. La número 10 es “Aduana”, todos los formularios están en mandarín, traducidos al inglés, pero igual marean, porque a la vista priman los sinogramas, conceptos encerrados en líneas que se entrecruzan, y el alfabeto romano pierde presencia. No sé si es una cualidad intrínseca de la lengua o la atención que capta instantáneamente lo que no se entiende, lo ajeno, lo otro.

El encabezado del primer PDF dice: “非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录” y debajo: Prohibit medicine NO-NO. Tiene cuatro páginas. El de medicamentos permitidos es más extenso, pero muchos necesitan receta traducida al inglés de mínima, mejor si es al mandarín. Lo permitido lo está bajo ciertas condiciones.

Llevo un solo blister de ibuprofeno, uno de paracetamol y uno de buscapina. Necesito algo de clonazepam, o me voy a tener que pasar las próximas 29 horas en un tubo de metal en el cielo agarrada del asiento. Odio volar. En esa lista del NO-NO la mayoría son opioides. El Siglo de la humillación chino empezó con la Primera Guerra del Opio. Los británicos, en plena revolución industrial, buscan nuevos mercados. China desprende el aroma del té, pinta porcelana, teje seda en hilo de mariposas, todos nuevos vicios para los británicos. La balanza comercial del siglo XIX está desequilibrada porque a China no le interesan los bienes de Gran Bretaña, sólo sus pagos en plata, esa sangre metálica que se extraía, destruyendo tierra y hombres, de las venas abiertas de las minas de Potosí. Los británicos alegarán el combate al déficit cuando inunden de opio el país con 1400 toneladas diarias. El peso de 5 aviones. Por día. En 1898 Henri Meyer dibujó una célebre caricatura para el diario francés Le Petit Journal que mostraba a las potencias imperiales repartiéndose al país como una torta. Pero más que un reparto fue un desmembramiento, articulado en la adicción planificada de la población como herramienta de control social. Una estrategia inaugural de necrobiopolítica.

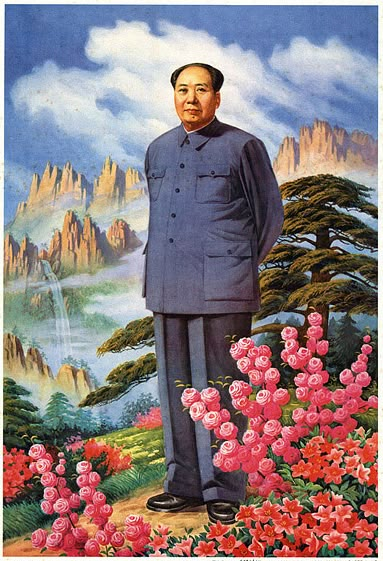

Entonces saco solo 2 pastillas, dejo lo demás. Descargo Apps de pago chinas, después veré que sirven también para chatear, para ubicarse, para pedir comida. Cada súper app contiene, en sí misma, todo el universo. Un aleph tecnológico en el que se puede comprar una fruta de dragón en un carrito en la calle y un pasaje de avión transcontinental. Pedir unos Jiaozi para almorzar en un parque, o una hamburguesa de McDonald 's que llega al asiento en un tren de alta velocidad. Te llega un celular, un pantalón, un abanico o un dron. Veré a dos gringos en un restaurante dentro de un shopping en Shanghái pedir una coca de afuera porque nada de la carta de bebidas del restaurante estaba a la altura del antojo. Y todo bajo la mirada atenta del líder de la revolución. El retrato de Mao que cuelga en el living blanco y minimalista de un expat en la modernísima Chengdú tiene vidrio, lo rodea un marco fino y azul. La foto que tiene en su casa una anciana de la minoría étnica Miao está desteñida, aceitosa, agarrada con chinches de la pared de madera de un espacio vital que es comedor, dormitorio y cocina al mismo tiempo. La foto es la misma. El pueblo se llama Xijiang, y está desprendido del tiempo. Ahí no hay autopistas llenas de flores rosas y rascacielos de espejo como en Shanghái, sino calles de piedra que serpentean tan angostas que obligan a caminar en fila. Flota un orden invisible entre la gente. El término Miao es el nombre oficial utilizado por el gobierno chino para referirse a cuatro grupos lingüísticos: los Hmong, Hmu, A-Hmao y Qo Xiong.

Retratos de Mao Zedong

Mao Zedong también vive en abanicos, cigarreras, remeras, posters, mochilas, gorras. Y prendedores. Estos botones de aluminio de fondo rojo brillante sobre el que se recorta su perfil, mirando siempre a la izquierda eran, al principio, artesanales. Los fabricaban los soldados con el metal de los tubos de la pasta de dientes en Yan’an, la base comunista más importante durante la segunda guerra sino-japonesa que duró del 37 al 45. Si la historia se contara al contrario de las agujas del reloj, ese podría considerarse el inicio de la Segunda Mundial. En 1949, con el triunfo de la revolución comunista y la instauración de la República Popular China, los prendedores se empezarán a producir de manera industrial, cumpliendo una función conmemorativa como insignia de reconocimiento para soldados, campesinos y trabajadores modelo. Durante la Revolución Cultural se convirtieron en emblema de pertenencia y culto al líder. El mío, debajo del rostro dorado como el sol, dice en sinogramas “Servir al pueblo”. Su famoso libro rojo, hecho de discursos y citas que buscaban fortalecer la moral y disciplina de las tropas del Ejército Popular de Liberación, se consigue en inglés, mandarín o español. Está en la góndola del supermercado, entre muñecos panda y Labubus. Mao está en la militarizada plaza Tiananmen, su cuerpo embalsamado como un pájaro, y en la entrada del subte, sonriendo de costado. Mao habla en una remera que pasa. ¿Sigue vigente su línea de masas? ¿Son las ideas del pueblo chino las que recopila, procesa, y lleva adelante el PCCh?

Una migrante argentina dice que a los chinos no les importa la política, les importa vivir bien, tener educación, techo, acceso a la tecnología, y comida. Sobre todo comida. Cuando se retrasa un vuelo les dan comida caliente, todas las bandejas de cinco ingredientes que quieran. Que no falte la comida. Cuando esperan el tren comen fideos arriba de la valija, y al subir toman sopa de ramen, mastican raíces, abren sin tapujos paquetes al vacío de Durian, esa fruta que tiene tanto azufre que huele, literal, como el infierno. Cenan en mesas grandes y redondas que se llenan de platos con todos los colores de la Tierra. La comida es regional, y tiene poco o nada que ver con lo que se conoce como “comida china” en otras partes del mundo. Brotes de bambú, picos de pato -y el pato-, garras de gallina -y la gallina-, pescados con cabeza, orejas de cerdo -y el cerdo-, tofu gelatinoso, fideos de arroz, sopas, hongos, girgolas, termos de agua caliente giran sobre una Tierra plana de vidrio en el centro de la mesa. Nadie pide para sí, en China la comida se comparte. En el Hot Pot, un caldo caliente como el magma del mundo al que se le agregan verduras, carnes y fideos, típico de la provincia de Sichuan, la coordinación entre comensales es obligada. En la mesa de unos turistas argentinos el caldo hirviendo desborda y empapa el mantel, los fideos de arroz se transforman en una masa gelatinosa uniforme, vuelan proyectiles de agua caliente por el aire. Todo junto tiraron, sin planificación de los tiempos de cocción, sin coordinación entre las partes, entonces queda incomible.

Entre 1959 y 1961 el gobierno de Mao encaró “El Gran Salto Adelante” para transformar la economía agraria tradicional a través de una rápida industrialización y colectivización. Además de desviar casi todos los recursos a la producción de acero y montar hornos de fundición en los patios de las casas con poco éxito, la colectivización reunió a campesinos chinos en comunas populares que se esforzaban para alcanzar las metas de producción de alimentos impuestas por el gobierno nacional, a veces con proyecciones demasiado optimistas en base a las que el gobierno, después, imponía las cuotas. Los trabajadores de las comunas comenzaron a quedarse sin cosechas para su propia subsistencia. El número de muertos de lo que pasó a la historia como la “Gran Hambruna China” varía según quien haga la cuenta, los más anti maoístas: 50 millones, los menos: 20 millones. Los jóvenes ya casi no usan la frase con la que sus padres y abuelos preguntaban ¿Cómo estás?: “Ni chi fa le ma” significa, literalmente, “¿Ya comiste?”.

Quiero pedir un arroz y la lista parece un Haiku: antiguas perlas de azúcar, paño de arroz rosa, porción de albóndigas de rocío. Pago con un QR. Esa es la llave maestra de toda China. Con un QR al infinito y más allá, aunque durante la larga marcha de la pandemia un QR rojo significaba primero ser llevado a un centro de aislamiento, después portones de madera cerrados con candado. En 2022, en la ciudad de Urumqi, se incendió un rascacielos residencial. Nunca se supo con certeza si fue a causa de un bloqueo en la puerta, pero la evacuación no fue eficaz y diez personas murieron. Las protestas empezaron en Beijing y Nankín, se llevaron papeles en blanco pidiendo el fin del confinamiento, y hasta la renuncia del entonces secretario general del PCCh, actual presidente, Xi Jinping. A la plaza Tiananmen, esa de las protestas estudiantiles masivas que en 1989 terminaron en una represión brutal con un número de muertos nunca revelado, no se puede entrar con libros, ni cuadernos escritos. Sobre todo, a esa plaza de la imagen del estudiante encarando un tanque, no se pueden llevar papeles en blanco. El nombre en chino es “Puerta de la Paz Celestial”. Y ahí también estuvieron Putin y Kim Jong-un el 3 de septiembre de 2025, para la conmemoración del 80 aniversario del día de la victoria china sobre Japón, en una alfombra roja entre tanques y misiles. Al día siguiente aún está la alfombra, es suave y mullida. No veo los tanques.

China moderna

Las cámaras de seguridad cuelgan en racimos metálicos, bouquets de vigilancia. China es el país más seguro del mundo, si pasa algo en 3 minutos llegan las fuerzas de seguridad, se dice. No hay policía en la calle. Los móviles en las zonas turísticas se parecen a un carrito de helado, tienen un toldo con volados y el plotteo de dos oficiales de ojos y cabeza enormes, estilo manga, como infantil. Los que monitorean las calles, los monumentos, los ríos y los girasoles son los guardias rojos. Llevan una banda en el brazo izquierdo. Son jóvenes con megáfonos. Además de regar girasoles, ordenan tránsito y gente. De la policía solo veo sus escudos y macanas, apoyados en el suelo en un pasillo solitario, a la salida de un shopping, dentro de una galería, contra la pared. Están ahí, como esperando. Son tres minutos. Stephen King define lo siniestro por contraposición al terror. El terror está a la vista, y genera reacciones de huida. Lo siniestro se insinúa. Es la puerta entreabierta de un galpón donde cada uno deposita sus propios temores y fantasías. Hay cámaras cada 100 metros, en pueblos pequeños y en ciudades, en las plazas, las calles, en los restaurantes y dentro de los ascensores. Mi amiga A., que llegó antes a Shanghái, me cuenta que vio una película china reciente donde el crimen se resolvía gracias a una cámara en el baño. “Los están preparando”, me dijo. “Si no tenes nada que ocultar no tenes de qué preocuparte” responde la migrante argentina.

En la lógica de los sueños una cosa puede ser muchas. En el taoísmo algo puede ser y no ser al mismo tiempo, los opuestos se relacionan dinámicamente, se contienen. Los objetos cuánticos no tienen una identidad definida, habitan un espacio de posibilidades. Mi amiga A. se trajo el sueño de algún chino al regreso. Xi Jinping le tocaba la puerta en Buenos Aires y le preguntaba cómo andaba todo, y si necesitaba algo. La revolución es un sueño eterno.

Comentarios